はじめに

インフラエンジニアとして働き始めてから、SIerでの構築・保守・運用、そしてSESとしてさまざまな現場に参画するという道を歩んできました。特にSESという働き方については、ネット上で賛否両論があり、「スキルがつかない」「不安定だ」といった声もよく目にします。

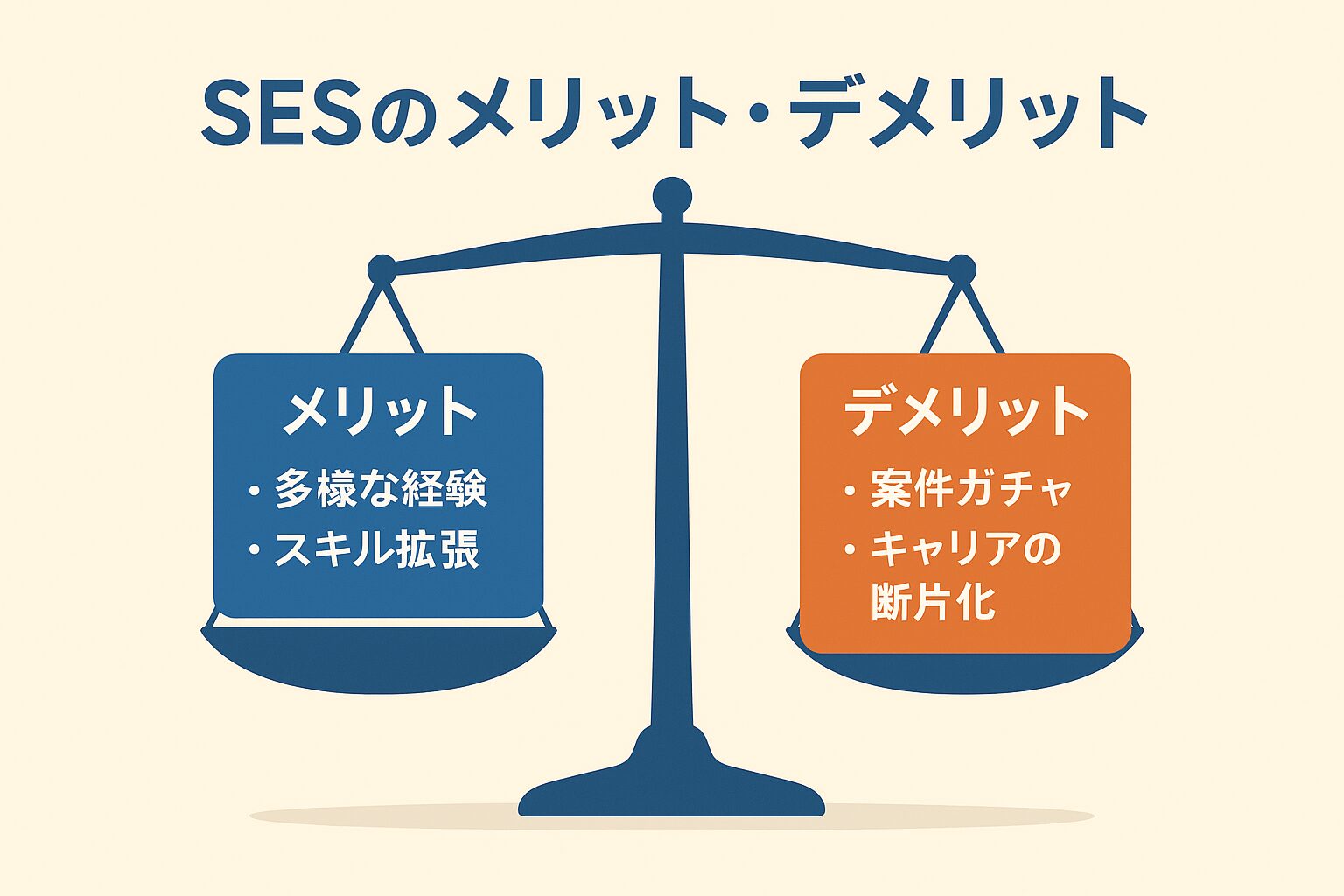

しかし、実際に数年SESとして働いてみると、表面的なイメージだけでは語れない部分が多くあります。確かにデメリットはありますが、それ以上に「自分の取り組み方次第で大きなメリットに変えられる」と実感しています。

この記事では、私がSESとして働いてきた中で感じたメリットとデメリットのリアルを整理しつつ、それをどうキャリア戦略に活かしてきたのかを紹介します。

これからSESを選ぼうとしている方や、現在SESとして働いているけれど将来に不安を感じている方に、少しでも参考になれば幸いです。

SESで働くメリット

1. 多様な現場を経験できる

SESの最大の魅力は、多様な現場を渡り歩けることです。

私自身、金融系システムの構築やオンプレ・クラウドのハイブリット環境の運用まで、まったく性質の異なる環境で仕事をしてきました。

1つの会社に長く勤めていると、どうしてもその企業特有の技術や慣習に閉じこもりがちですが、SESでは数年単位で環境が変わります。これは「スキルを広げる機会」として非常に大きなメリットです。

2. スキルの幅が広がる

現場ごとに求められる技術が違うため、自然とスキルの幅が広がります。

ある現場ではLinuxのシェルスクリプトをメインで触っていましたが、別の現場ではAWSのサービスを組み合わせて環境を作る必要がありました。さらに、構築の自動化をテーマにAnsibleを利用する案件もあり、「案件ごとに学びが増える」実感があります。

特にインフラエンジニアは一つの技術に特化するよりも、幅広い知識を持っていることが強みになるケースも多いため、SESはスキル拡張に適した働き方だと思います。

3. 環境をリセットできる

人間関係や職場の雰囲気に悩むことは、どの職場でも避けられないものです。しかしSESでは、案件が終了すれば環境をリセットできます。

もちろん現場を転々とすることが必ずしも良いわけではありませんが、もし「この現場は自分に合わない」と感じても数年以内には環境を変えられるのは安心感があります。

4. 働き方の柔軟性がある

SES案件には、リモートワークが可能なものや、短期契約で参加できるものもあります。

私自身もコロナ以降はリモート案件に参画することが増え、ワークライフバランスを保ちやすくなりました。

「働く環境を選びやすい」のもSESの大きなメリットだと感じます。

SESで働くデメリット

1. 希望案件に入れないことがある

SESでは、自分の希望と営業の状況が必ずしも一致するとは限りません。

例えば「AWSを使った案件に入りたい」と思っていても、営業の都合やタイミングによってはオンプレ環境の案件にアサインされることもあります。

この「案件ガチャ」とも言える部分は、SESの大きな不安要素の一つでしょう。

2. 現場ごとにルールが違う

現場が変わるたびに、セキュリティルール、業務フロー、使用ツールが異なります。

ある現場ではSlackが使えるのに、別の現場ではメールのみ。ある現場ではroot権限を持たせてもらえるのに、別の現場では申請して3日後にやっと権限が付与される…。

こうした違いに毎回適応するのは、慣れるまでストレスがかかります。

3. 長期的なキャリアを描きにくい

SESは案件単位で働くため、どうしてもキャリアが断片的になりがちです。

「AWSに強いエンジニアになりたい」と思っていても、案件のアサイン次第で半年〜1年は関係ない業務をする可能性もあります。

結果として「自分はどこに向かっているのか」と不安になることもあるでしょう。

4. スキルが断片的になりやすい

複数の現場を経験できるのはメリットでもありますが、逆に「広く浅く」で終わってしまうリスクもあります。

「Linuxコマンドは触れるけど設計経験はない」「AWSのサービスを使ったことはあるけど深掘りできていない」といった状態になると、キャリアの中で差別化しにくくなります。

メリット・デメリットをどう活かすか

ここまで挙げたように、SESにはメリットもデメリットも存在します。大切なのは、それをどう受け止めるかです。

私は「案件ガチャ」に外れたと感じたときでも、「この現場で得られるものは何か?」を考えるようにしました。

例えば、オンプレ案件に配属されたときには「クラウド移行を見据えた運用設計」の視点を学べましたし、定常運用中心の案件では「効率的で属人化しないための運用の視点」を意識することができました。

つまり、どんな案件でも成長の種は見つけられるということです。

さらに、自分のキャリアの軸をブログに書き出して整理しておいたことで、案件を選ぶ際にも「この経験は自分の方向性につながるか?」という判断ができるようになりました。

まとめ

SESは「安定しない」「スキルが中途半端になる」といったネガティブなイメージを持たれがちですが、実際に働いてみるとそれ以上に得られる学びがあります。

- 多様な現場で経験を積める

- スキルの幅を広げられる

- 環境をリセットしやすい

- 働き方の柔軟性がある

一方で、

- 希望案件に入れないことがある

- 現場ごとにルールが違う

- キャリアが断片的になりやすい

といった課題も確かに存在します。

しかし、こうしたデメリットも「どう受け止めるか」で成長の糧になります。大切なのは「自分のキャリアの軸を持ち、どんな現場でも学びを得る姿勢を持つこと」だと感じます。

SESという働き方は、決して「下請け」や「消耗」だけではありません。むしろ、変化を成長に変えられる人にとっては、大きな武器になるはずです。

コメント